亲爱的小宝贝:

那天早上八点,我迷迷糊糊地从床上爬起来,准备洗漱一下去上班。可一进浴室,整个人就清醒了——内裤上赫然一片鲜红。那时候,我才怀孕五个多月。

我抚摸着肚子,想感受一下你有没有在动。随后我拨通了产科病房的电话,助产士让我立刻去医院。你爸爸一下子紧张起来,随手抓了几件东西,我们就往医院赶。一路上我哭着不停祷告,真的,我从没那么迫切地祷告过。

其实以我的身体情况,当初决定要孩子时,就做好了打硬仗的准备。但不管怎样,你还是来了。

怀孕二十周做B超时,医生说胎盘有点低,盖住了宫颈口。因为是头胎,他说一般情况胎盘会自己长上去。

怀孕二十周做B超时,医生说胎盘有点低,盖住了宫颈口。因为是头胎,他说一般情况胎盘会自己长上去。

可两周后,我就出血了。

我被推进产房,医生检查宫口有没有开。还好,没开。我屏住呼吸等他们听你的心跳——终于听到了,咚咚咚的,特别有力,好像什么事都没发生一样。

因为暂时还生不了,我被转到待产病房观察。新生儿重症监护的医生们过来,围着你爸爸和我,跟我们解释:每一次出血对母子都有风险。如果止不住或者出血更严重,就可能早产。要是胎盘剥离太多太快,你需要的氧气和血液就跟不上了。无论哪种情况,都得紧急剖腹产。

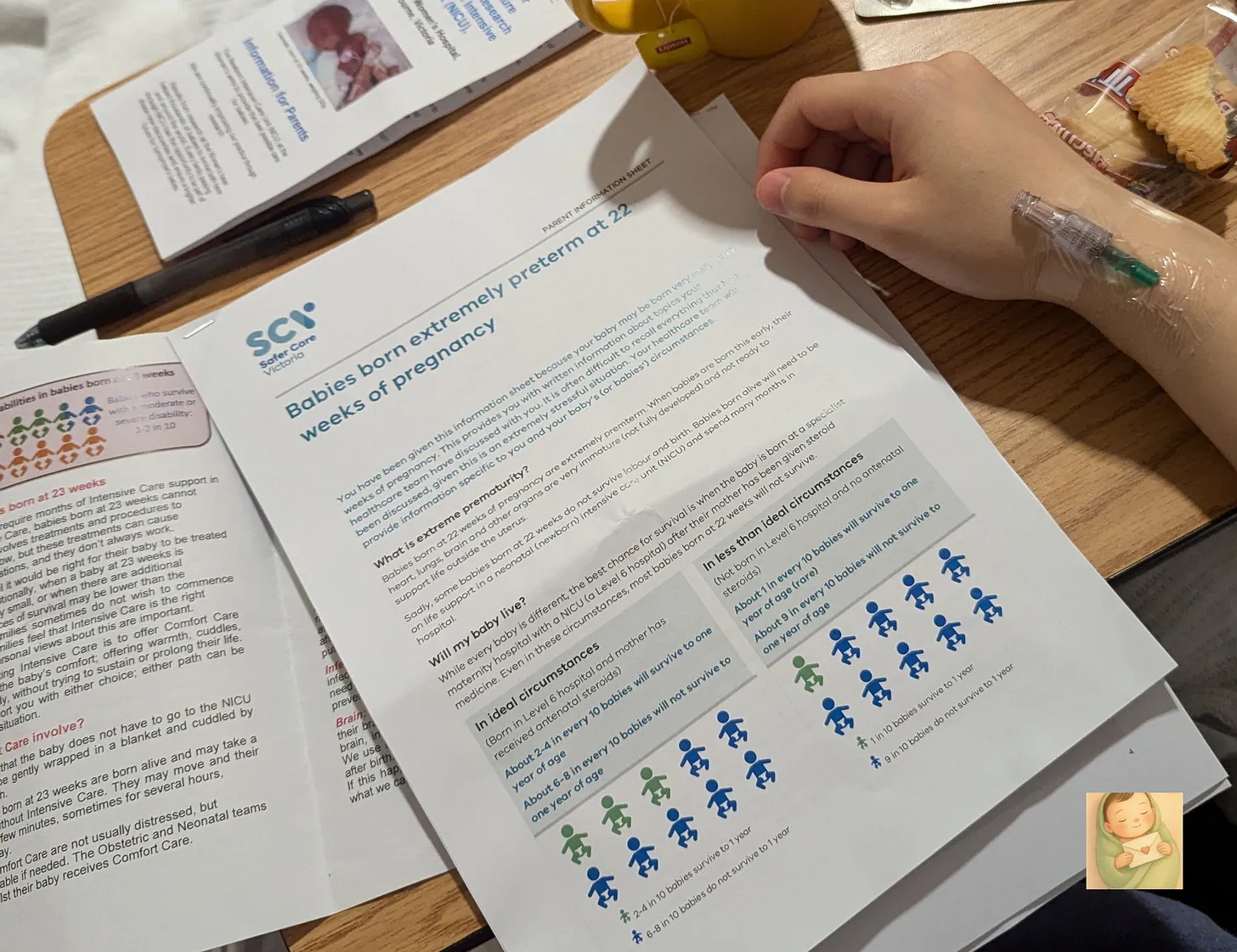

医生说,如果过了二十四周,他们会想办法保胎。可现在才二十二周,你活下来的希望很渺茫。十个早产宝宝里,能活过一岁的也就两三个。就算活下来,也很可能会有严重的残疾。

他们希望我们做个决定:如果这几天你就出生了,要不要让医生全力抢救?

那时候,你会比我的小臂还短,大概只有四五百克重。皮肤薄得跟纸一样,几乎是透明的。你会被放进保温箱,身上插满管子,连着各种各样的机器。呼吸机帮你喘气,细细的输液针要从脐带扎进去,给你输送液体和药物。你得做手术,脑子也可能出血。对这么早出生的宝宝,这是常有的事。

那时候,你会比我的小臂还短,大概只有四五百克重。皮肤薄得跟纸一样,几乎是透明的。你会被放进保温箱,身上插满管子,连着各种各样的机器。呼吸机帮你喘气,细细的输液针要从脐带扎进去,给你输送液体和药物。你得做手术,脑子也可能出血。对这么早出生的宝宝,这是常有的事。

医生想让我们明白,全力抢救对你意味着什么。每一针,每一次呼吸,每一场手术,都是痛苦。而就算受这么多苦,你也可能活不下来。

但我也可以选择安宁疗护(又称姑息疗法,palliative care)。这样我们就能一直抱着你,不用做检查,不用扎针。你不会疼,我们每一秒都能在一起。只是,等你最后一次呼吸的时候,我们能亲亲你,跟你说再见。

“如果血止不住,很快就要生,你们选哪一种方案?”一个医生问。

我喉咙发紧,眼泪顺着脸往下淌。医生们都看着我,等我开口。可我说不出话。我无法用统计数字和周数界限来衡量。不管你是在二十三周还是二十四周生下来,我都一样爱你。

这根本没法选。有时候我想,放你走,是不是才是真的爱你?也许你本来就不该来这世上。如果真的爱你,是不是该由我承受失去的痛,而不是让你受苦?我还能抱着你,亲亲你,而不是隔着保温箱看你。

可心里有个声音告诉我:爱不只是保护,爱也是盼着你好。你还不会为自己盼望的时候,总得有人来替你盼望。

所以我们跟医生说:“我们想给他一个机会。我们不知道他能撑多久,实在不行,到时候再说。但现在,请你们尽力救他。”

我知道,这一切从来就不由我们做主。就算全力抢救,神也可能还是把你带走。但我不能连个机会都不给你。至于你会活成什么样,全部由神来决定。

之后的几个晚上,我求神让你活下来。我恨不得用我的命换你的命。我求血能止住,求神怜悯我们。我还哆哆嗦嗦地跟你爸爸说,如果真的只能选一个,你必须选你(他气得不行)。如果我说我爱那为我舍命的神,那我也该为你舍命。

可神怜悯我们,那个没法选的选择始终没来。血止住了。你的心跳一直稳稳当当。神听见了我的哀求,让你活了下来。

出院后,我赶紧准备各种东西。买产后用的,买婴儿房用的,买早产宝宝穿的衣服,还收拾好了待产包。我知道时间不多了。

果然,又出血了。等止住出院的时候,医生警告我:再出血就得一直住院,因为大出血的风险只会越来越高。“救护车上可没法做剖腹产——那可是救你和宝宝唯一的办法,”她说。

她说得对。没过几天,我又回来了,这次出血更厉害。后来总算止住了,但这次,我回不了家了。我得一直住在这儿,等着你。

“人心筹算自己的道路,惟耶和华指引他的脚步。”(箴 16:9)

我不得不放下许多原本理所当然的期待。不能在小区里散步,不能办迎婴派对,不能亲手布置婴儿房。社交媒体成了导火索。看到那些神采奕奕的准妈妈们准备迎接新生命,而我却躺在医院病床上,那种落差把我带进了从未经历过的幽暗角落。我为没能实现的“生产计划”难过,虽然清醒地知道,如果这事发生在一个世纪前,我们娘俩都活不下来。

无数个失眠的夜里,我翻来覆去地看关于前置胎盘的医学论文。我不符合任何一个已知的风险因素。这病发病率只有 0.5%,那么罕见,可我还是忍不住怪自己。

但神正在一点点剥掉我以为自己能掌控一切的幻觉。祂在教我:是祂指引我们的人生故事,哪怕我们看不出个究竟。掌控这个担子,从来不该我们来挑。真正的母爱,始于我们放下操控的执念。

我想起《马太福音》八章那个百夫长——他相信耶稣一句话就能治好他的仆人。这种信心打动了耶稣。这正是我渴望拥有的信心:“只要你说一句话,我的仆人就必好了。”(太 8:8)所以我对神说:“你决定。你只要说一句话,他就能活。”然后,我放手了。

“你们要休息,要知道我是神!我必在外邦中被尊崇,在遍地上也被尊崇。”(诗 46:10)

我在医院里住了五十多天。日子一天天过去,先是几天,再是几周。每天醒来,总是面对着同样的白墙。从同样的窗户看出去,世界照常运转,而我的人生却仿佛停滞不前。

但神在我心里静静地做工。哪怕我看不见祂的指引,祂是在预备我做母亲。哪怕沉默如同缺席,哪怕等待好像行在旷野,祂仍在试炼我的心:我会不会把你抓得太紧,忘了你终究属于祂?我如此渴望做母亲,会不会胜过渴望那位赐下你的神?如果祂不恩准我所求的,我还能说祂是良善的吗?如果祂把你带走,让我肝肠寸断,我还能说“耶和华是我的神”吗?

神不仅在预备我生产,也是在预备我做母亲。不过,不是那种 Instagram 或 Pinterest 上看到的母亲,而是“被火试验”(彼前 1:7)炼净的那种。祂在让我看见自己都没意识到的偶像——忙碌和成就曾经定义了我的身份。可当我无力地躺在病床上,祂在教我安静下来,信靠祂,尽管我身体里每个细胞都想往前冲。祂教我松开紧抓不放的计划、攀比、野心、完美的想象。在医院的病房里,日子模糊了,时间也慢了下来,我开始明白什么叫凭信心做母亲。

神就是神。正因为祂是神,祂配得我的信靠、我的顺服。祂的旨意远远超乎我所有的想象。唯有在祂圣洁的旨意中,我才能找得安息。——伊丽莎白·艾略特(Elisabeth Elliot)

因为每个母亲都会遇到这样的时刻:有些事她无法解决,有些伤害她无法替孩子挡,有些担子她一个人挑不动。总会有艰难的时候,我们要么被恐惧吞没,死死抓住自己的愿望和计划,要么就在神的恩典里安息。

我学会了:信心不是被动地接受,而是主动地信靠那位看得见我们看不见之事的神。是跪在十字架前说:“我不明白,但我仍然相信你是良善的。”

“耶和华善待万民;他的慈悲覆庇他一切所造的。”(诗 145:9)

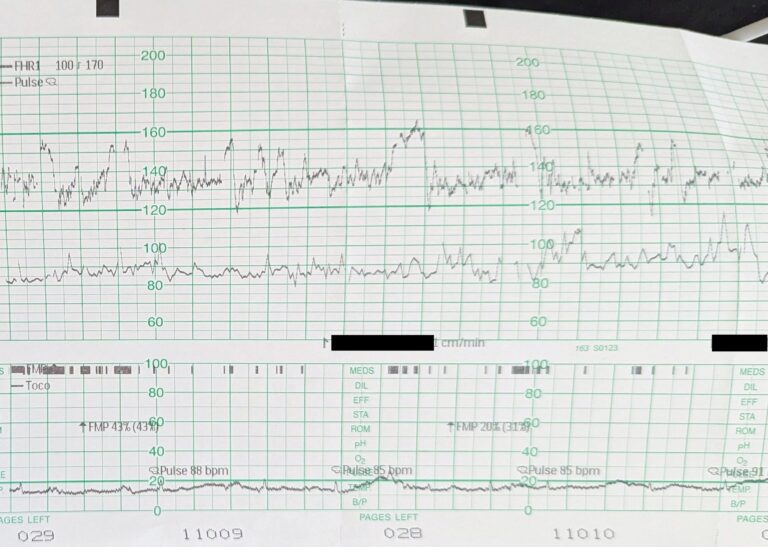

如果不是住院,我反而会错过很多祝福。每天早晨,助产士都会推着胎心监护仪进来,听你的心跳。这成了我们娘俩每天的专属时光。每一天,我都在琢磨你在肚子里的动静——踢我的时候心跳会变快,我慢慢学会了摸出你的小屁股、小后背、小脑袋在哪儿。后来助产士来检查,我都能直接指出你胸口的位置。

朋友们轮番来陪我,给我们祷告。有人带吃的来。吃了好几个礼拜同样的病号饭,这真是莫大的恩典。我们有时候笑得特别大声,助产士都打趣说我在房间里开派对。

朋友们轮番来陪我,给我们祷告。有人带吃的来。吃了好几个礼拜同样的病号饭,这真是莫大的恩典。我们有时候笑得特别大声,助产士都打趣说我在房间里开派对。

慢慢地,我跟那些助产士和工作人员都混熟了。她们都特别友善,细心又有爱心。我的产科医生几乎天天来看我。日子久了,我们的关系早已不只是医生和病人那么简单。她给我讲她的故事,我也给她讲我的,说起她的孩子们,她眼里满是温柔。

这些都是神默默的恩典,藏在最平常的日子里。没有轰轰烈烈,也不喧哗张扬。但祂的良善一直都在,就像旷野里的吗哪。有时候,我们只看到自己的艰难,却没注意祂是如何轻轻地托住我们。

现在做了母亲,我还在学习去看见这些恩典。长夜里,孩子哭声不止;衣服堆得像小山一样高,世界似乎遗忘了我——可就在那儿,也能瞥见神的恩典。困倦的笑容,朋友恰到好处的问候;本以为没机会歇会儿,偏偏就有了点空闲时间。做母亲不容易,也少有人喝彩。但只要留心,到处都能看见祂护理的痕迹。

“立刻去做,带着祷告;

倚靠主做,把一切交托;

存敬畏做,看见祂的手,

是祂郑重将此事交托。

安息在祂的大能里,藏在祂的翅膀下,

结果交给他,做好眼前的事。”

(作者不详,摘自伊丽莎白·艾略特的著作)

这段经历让我学会在神把我放置的地方忠心度日。起初,医院像一间把人困住的牢房;可慢慢地,我意识到,神在这里同样有托付给我的事。我可以埋怨环境,也可以选择去爱、去服事。我在等候中的态度,最能显明我的盼望究竟在哪里。就算被困在这几面白墙之间,我仍然可以活出基督的样式,成为祂的手和脚。

病房里还有几位同样长期住院的准妈妈。等我的出血止住了,医生允许我慢慢走动。我便利用每天那一点点散步时间去看看她们,陪她们坐坐,彼此打气,互相提醒,我们不孤单。

后来我学会了钩织。产科医生鼓励我为死产婴儿和早产儿织小帽子。新生儿重症监护室总是缺这些小小的帽子。有一位母亲因大出血不得不切除子宫,我特意为她的小女儿织了一顶帽子。一针一线,都带着我的爱与祷告。

我们就是这样一群妈妈,在没人看见的角落里,默默地争战。没有终点线,没有喝彩声——只有滴滴响的监护仪、输液管,还有祷告。这些功课我一直藏在心里。因为当妈这件事,大多数时候都没人看见。有些日子我也会想,我做的这些到底有没有价值。这个世界总是称赞那些产后恢复神速、把一切打理得井井有条的女人。可我慢慢明白,我的陪伴本身就是力量。我相信那位看得见一切的神,绝不会忽略我在小事上的忠心。

我们就是这样一群妈妈,在没人看见的角落里,默默地争战。没有终点线,没有喝彩声——只有滴滴响的监护仪、输液管,还有祷告。这些功课我一直藏在心里。因为当妈这件事,大多数时候都没人看见。有些日子我也会想,我做的这些到底有没有价值。这个世界总是称赞那些产后恢复神速、把一切打理得井井有条的女人。可我慢慢明白,我的陪伴本身就是力量。我相信那位看得见一切的神,绝不会忽略我在小事上的忠心。

今天摆在我面前的事:喂奶、哄睡、安慰、陪伴,都是神圣的托付。既然是从神手中领受的,就是恩典与特权。所以,我做好眼前这一件事。然后,再做下一件。

剖腹产前一晚,你爸爸来医院陪我过夜。我亲亲他道了晚安,把手放在肚子上,轻轻说,妈妈等不及要见你了。

第二天凌晨,我被弄醒了。没一会儿,我就感觉到了:一股热热的液体在身下漫开。我去了洗手间,打开灯。是血。我按下紧急铃,助产士冲进来。有个助产士看到洗手间的情景,倒吸一口冷气。另一个人赶紧给我连上胎心监护。乱成一团的时候,我竟然忘了叫你爸爸。他被吵醒了,迷迷糊糊地看着这一切,慢慢才明白过来。

那天晚上不是我的产科医生值班,我以为会是别的医生给你接生。可当他们把我推进手术室的时候,她在那儿——穿着手术服,准备好了,就等着我们。她是特意赶来的,说她无论如何都不想错过这一刻。没过多久,你的哭声划破了整个手术室,我悬着的心一下子落了地。他们把你放在我胸口的那一刻,我心里满满当当的。

现在我抱着你,还常常觉得不可思议。我们竟然真的走过来了。现在我每天都能在你的笑容里,看见神的良善。最重要的是,妈妈求你将来能认识那一位救你性命的神。祂不仅救了你的身体,更舍了自己的儿子来救你的灵魂。

现在我抱着你,还常常觉得不可思议。我们竟然真的走过来了。现在我每天都能在你的笑容里,看见神的良善。最重要的是,妈妈求你将来能认识那一位救你性命的神。祂不仅救了你的身体,更舍了自己的儿子来救你的灵魂。

妈妈全心爱着你。

永远爱你的,

妈妈

我们知道,这个话题触及许多人心里最柔软、最疼痛的地方。每个人的经历都不同,结局也各不相同。如需危机支持,可以随时拨打 Lifeline 生命热线 (澳大利亚)13 11 14(24 小时开通)。

译:MV;校:JFX。原文刊载于澳大利亚福音联盟英文网站:What My High-Risk Pregnancy Taught Me About Motherhood.